近視(Myopia)已成為全球主要的視力健康問題之一,尤其在台灣,近視率高居世界之冠。根據統計,幼兒園小班的近視率為6.9%,國小六年級已高達70.6%,全台近視人口超過1300萬。近視的發生與基因、環境、用眼習慣以及生活方式密切相關。以下將從近視成因出發,結合科學對策,為預防近視提供全面指導。

近視的主要成因

1. 基因因素

1. 基因因素

遺傳是近視的重要影響因素。如果父母一方為高度近視,子女發生近視的機率顯著增加;雙親均為近視者,子女的近視風險更高。研究表明,基因如 MYO1 和 PAX6 與眼球形狀、屈光力和視網膜功能密切相關。

.jpeg) 2. 環境因素

2. 環境因素

(1) 戶外活動不足

現代兒童缺乏戶外活動,長時間待在室內,無法接受充足的自然光刺激。自然光可促進視網膜分泌多巴胺,有助於抑制眼軸增長,從而降低近視風險。

(2) 過度使用電子產品

長時間使用手機、平板和電腦等電子設備,會使眼睛長期聚焦於近距離物體,增加睫狀肌負擔。此外,電子產品發出的藍光對視網膜色素上皮細胞(RPE)造成代謝壓力,進一步損害視力健康。

(3) 不良閱讀環境

光線不足或過強、閱讀距離過近(低於30公分),以及缺乏定期的眼睛休息,都會導致眼睛過度疲勞,加速近視進展。

3. 生理結構問題

3. 生理結構問題

(1) 眼軸變長

近視的直接原因是眼軸過長,導致光線聚焦在視網膜前方,形成模糊影像。眼軸的變長與長期近距離用眼密切相關。

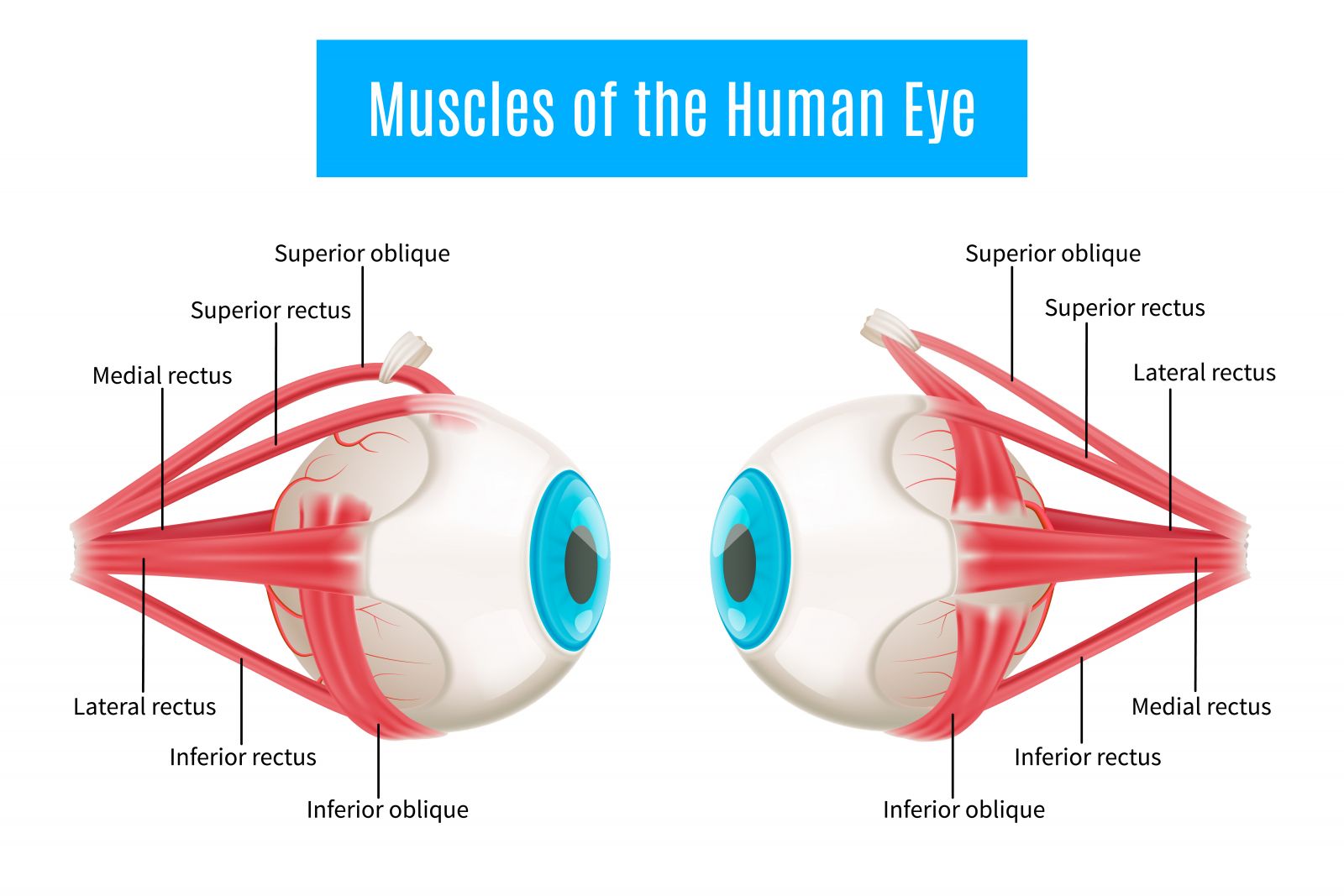

(2) 睫狀肌與眼球肌肉過度緊繃

持續聚焦近距離物體會讓睫狀肌長期緊張,導致調節性痙攣;眼球肌肉(如內直肌、外直肌)也可能因長時間緊繃而加重眼睛疲勞。

4. 飲食與營養不足

4. 飲食與營養不足

缺乏對眼睛健康有益的營養素(如Omega-3、葉黃素、花青素)可能影響視網膜功能,增加近視發生的風險。

綜合對策:預防近視的實踐建議

1. 增加戶外活動時間

1. 增加戶外活動時間

研究顯示,每天戶外活動超過 2小時,每周累積至少 13小時,可顯著降低近視風險。戶外活動中的自然光能有效抑制眼軸增長。建議家長鼓勵孩子多參與跑步、騎自行車、打球等戶外運動。

2. 減少近距離用眼

2. 減少近距離用眼

▪︎ 控制3C產品使用時間:

每天使用電子產品的時間不宜超過 1小時,並遵守 20-20-20法則(每20分鐘休息20秒,遠看20英尺約6公尺)。

▪︎ 保持正確閱讀距離:

書本或電子設備與眼睛的距離應保持在 30公分 以上。

3. 優化室內照明

3. 優化室內照明

▪︎ 減少藍光暴露:

選擇具濾藍光功能的螢幕,或佩戴橘色或紅色濾藍光眼鏡。

▪︎ 增加紅光與近紅外線照明:

每日使用 650nm紅光 照射眼睛早晚各3分鐘,實驗證實可減緩兒童近視進展。

▪︎ 調整環境光線:

避免螢幕光比周圍環境亮,選擇暖白光燈具以降低藍光傷害。

4. 科學補充營養

4. 科學補充營養

▪︎ Omega-3 脂肪酸:

保護視網膜,減少眼睛乾澀(來源:魚類、亞麻籽)。

▪︎ 花青素:

促進眼部血液循環,降低眼壓(來源:藍莓、紫葡萄)。

▪︎ 葉黃素與玉米黃素:

吸收藍光,保護黃斑部(來源:綠葉蔬菜、蛋黃)。

▪︎ 維他命B群:

修復視神經,舒緩眼球疲勞(來源:全穀類、堅果)。

5. 眼睛運動訓練

▪︎ 遠近交替訓練:

近看(30公分,10秒)與遠看(3公尺,10秒)交替進行,重複10次,放鬆睫狀肌。

▪︎ 追蹤與掃視訓練:

使用筆或目標物在眼前緩慢移動,幫助增強眼球肌肉靈活性。

▪︎ 閉眼放鬆訓練:

用力閉眼 5秒,放鬆,重複10次,有助於緩解眼壓。

6. 治療與干預

6. 治療與干預

▪︎ 散瞳劑:

適合假性近視,可放鬆睫狀肌,減少眼軸拉長,但可能引發畏光、短暫視力模糊等副作用。

角膜塑型術:

▪︎ 夜間配戴特殊隱形眼鏡改變角膜形狀,對高度近視進展的控制有一定效果,但需注意感染風險。

結語

近視的發生是多因素共同作用的結果,包括基因、環境、用眼習慣和生活方式的影響。透過增加戶外活動、減少近距離用眼、優化室內光源和科學補充營養,可以有效預防近視並減緩其進展。家長應從日常生活中著手,幫助孩子建立良好的用眼習慣,確保其視力健康。

相關產品

發布時間:2025/01/02|最近更新:2025/01/10 | 1329

春耕 - 自然、健康、科技、原動力

官方LINE@:@drli(點我加好友)

FB臉書專頁:李政家 脊骨神經醫學博士(點擊前往)

FB臉書私訊:任何問題找小編(點擊私訊)

線上客服:平日09:00-18:00

.png)

2.5K

2.5K